|

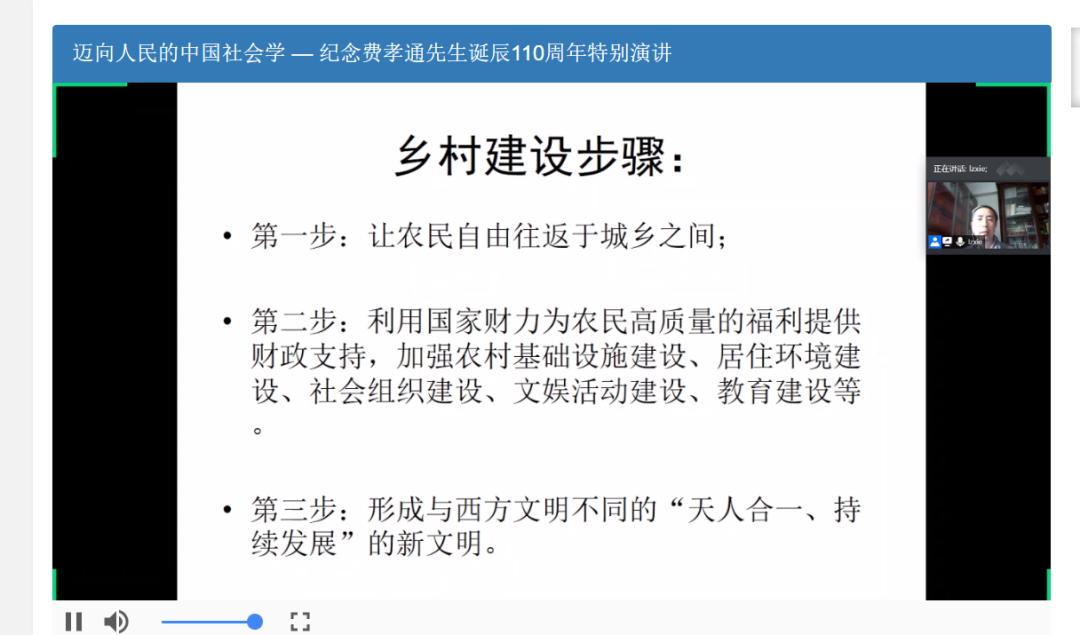

在本次讲演中,谢立中教授对中国未来数十年内的城市化发展水平进行了预测,并对农村人口的可能安置类型各自的优劣做了分析。 未来中国城镇化的理想方案 与乡村治理的中国方案 讲演 | 谢立中 整理 | 王业芸 本文系谢立中教授讲演纪要,由东南大学外国语学院王业芸整理,未经讲演人审阅。 一、贺雪峰的乡村治理方案 武汉大学贺雪峰教授是中国著名的农村研究专家,在他看来,由于资源、市场、经济增长潜力等方面的限制,我们不能也不可能像西方发达国家那样通过城市化的道路将人口逐渐大部分集中于大城市当中,在未来若干年里我国农村人口仍将占据总人口的较大份额。至2050年,中国仍将有7-9亿人口不得不生活在农村,因此,我们必须从一个比较长远的角度对中国农村进行建设和治理,在城乡并重的基础上,形成了一种与西方非常不同的现代文明。 贺教授认为,所谓“高度城市化”的观念某种程度上是我们“一厢情愿”的,根据他的推算,2050年中国人口将达到16亿的峰值,51%的城市化水平就意味着农村人口还有8亿。 据此,贺雪峰提出了一套乡村治理的中国方案。基本思想就是:从经济、社会和文化等多方面对乡村进行建设,使仍将长时期居住在农村的人口乐意且能够安心地生活在农村。 在经济建设方面,经济建设,核心路径是改善农村的物质福利(增加务工收入、转移支付、提升农民合作能力)。具体措施包括: 为农民提供维持基本生存之需的收入、医保和基本生活保障; 稳定以家庭承包为基础的双层经营制度; 提供重要基础设施; 为农村聚居提供规划; 提供实用的消费方式; 为农业生产提供机械化服务; 降低农民子女教育成本; 居住环境建设; 发展农民相互之间的服务业; …… 社会建设方面,基本目标是加强乡村社区的凝聚力,为农民之间在生产、生活方面的互相合作、守望相助提供良好的社会基础。 具体措施包括: 改善农民组织的形式和方式; 举办各种社会活动; 发扬传统家庭美德; 改善人际关系; 加强乡村治理及村民自治; …… 文化建设是乡村建设的关键,应当通过丰富农民的精神生活、为农民提供安身立命的意义系统、建设与欧美不同的文明,使农民能够在乡村社会安心和幸福地生活。 具体措施包括: 提供正面引导农民和适合农民生活现状的文化; 重建村庄共同体、村庄舆论和村庄文化; 重加家庭人际关系; 开展适合各种不同群体(老人、妇女、青少年等)的文娱活动; …… 贺雪峰教授认为,通过这样的建设,可以让不得不居住在农村的人口也能安居乐业,同时政府也要通过以下的乡村建设步骤达到所设想的农村生活状态。 第一步:让农民可以自由往返于城乡之间; 第二步:利用国家财力为农民高质量的福利提供财政支持,加强农村基础设施建设、居住环境建设、社会组织建设、文娱活动建设、教育建设等; 第三步:形成与西方文明不同的“天人合一、持续发展”的新文明。 对于贺雪峰教授的方案,谢立中教授提出了自己的观点: 1、贺雪峰为乡村建设(实际也是城市化、现代化建设)提供的中国方案是否值得重视? 2、解决这一问题的关键是回答:未来中国到底还有多少人口还会留在农村生活? 3、对这一问题的回答又取决于对下一个问题的回答,即:未来中国的城镇化到底能吸收多少人口在城镇生活? 4、贺雪峰对未来中国城镇化水平及农村人口估摸的估计,可以用相对更为精确的方法来进行估计。

谢立中教授在讲演中 未来中国理想城镇化率水平? 一、影响城镇化率的主要因素 1、在可以维持农村所需必要劳动力条件下,该地区能够且原意居住到城镇的剩余人口总量; 2、在可持续维持城镇人口既定生活水平的条件下,城镇区域能够容纳的总人口数量。 二、未来若干年我国能够居住到城镇的剩余人口总量:预计2050年达到13.8-14.7亿人。 1、农村可以容纳的人口数量,根据刘世锦的“能量转化法”估算出未来若干年我国农村必要劳动力在2050年约为0.77亿人。 2、未来若干年我国能够居住到城镇的人口(不考虑迁移意愿)在2050年将达到13.03-13.93亿人 三、非农产业可以容纳的人口数量 假定土地承受能力、水资源等其他生活必需资源承受能力以及市镇基础建设能力对我国未来城镇化水平的约束为零,我国未来城镇化率将主要受城镇产业(设主要为非农产业)发展的影响。估算得到:2050年非农业人口达到13.68亿人。 四、未来我国理想城镇化率的可能水平。预计2050年的城镇化率将达到91.9-93.1%。

前面的计算很可能存在误差,但如果上述判断不错,我们如何安置过剩人口? 一、即使是当大量无业可就的绝对过剩人口继续存在时,贺雪峰出的解决方案——将他们保留在乡村地区居住和生活——也并非是唯一可有的选择。 二、从理论上说,我们似乎至少可以有两种选择:(1)像贺雪峰建议的那样采取各种措施将这些过剩人口保留在乡村居住和生活,(2)鼓励这些过剩人口迁移至城镇居住和生活。 三、这两种方案各有优缺点和实施条件。 方案一、在城镇安置。 优点:既能够将冗余人口迁出农村,为现代化大农业的发展腾出空间,也符合多数人对现代都市生活的向往。 前提条件:全民免费义务教育;全民免费医保;基本住房保障(廉租房制度等);最低生活保障;最低养老保障(保险)等 终极条件:经济能够以一定速率持续增长,能够有足够的剩余资金以确保上述社会保障和社会福利制度的维持和运转 问题:如何来保障让这些人口在城镇地区能够体面地安居乐生所必须的经济增长率?

前提条件:保留农村居民的三张牌:土地收益、宅基地、住房;保留农民的乡村共同体;保留与农村生活水平相适应的教育、医疗和养老保障体系等;探索新的农村生活方式及相应的文明模式等。 优点:虽然也需要通过一定的社会保障和社会福利制度来确保这些在农村可能也无业可就的剩余人口能够在乡村安居乐生,但是借助于一定的配套制度,就可以将维持这套社会保障和社会福利体系的存在和运转所需要的成本降到远低于让这些剩余人口进入城镇地区生活时为维持相应的社会保障和社会福利体系所需要的水平。 缺点:由于将冗余人口留在农村,既可能在一定程度上限制现代化大农业的发展空间,也可能不符合多数人对现代都市生活的向往,因而可能会被许多人诟病。 哪个方案好取决于这两个方案之综合成本减去效益更为全面、准确的分析和比较,但无论如何,贺雪峰教授提出的乡村建设方案向我们提出的问题的确是值得我们加以重视和认真思考的。 THE END 文章已于修改 原标题:《讲演纪要 | 谢立中:未来中国城镇化的理想方案与乡村治理的中国方案》 (责任编辑:) |