|

本文为南京大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师、南京大学空间规划研究中心执行主任罗震东在“人口收缩背景下村镇的可持续发展之路——2022国际城市规划比较论坛”上做的报告全文。 文 | 罗震东 南京大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师 南京大学空间规划研究中心执行主任 江苏是我国城镇化率较高的省份,在第七次全国人口普查时城镇化率已接近74%。江苏也是我国平原面积占比最大的省份,沿江地区尤其苏南地区是中国经济最发达的地区之一。作为城镇化先发地区,江苏城镇化以及小城镇的发展趋势与问题对中国未来城镇化道路选择有着重要的参考与借鉴价值。2020年11月至2021年6月,江苏省住房和城乡建设厅组织开展了两轮小城镇建设发展情况调查工作,今天的报告将与大家分享这次调查研究的主要成果以及思考。 一、小城镇,对于江苏意味着什么? · 江南,水乡,市镇 小城镇一定程度上已经成为江苏的一种标志性空间。明清时期,工商型小城镇在长江中下游地区大量涌现。“半里一村,三里一镇,炊烟相望,鸡犬相闻”的城镇组群,基本奠定了江苏今日小城镇的地理格局。很多关于中国城镇化,包括中国资本主义萌芽的研究中,都会关注到江南的市镇。小城镇从那时起对于江苏就有着非常重要的意义。

· 江苏,乡镇企业,小城镇 党的十一届三中全会后,农业的稳定增长与乡镇企业的异军突起,使得江苏走上乡镇企业推动、小城镇主导的“自下而上”城镇化进程。费孝通先生正是基于在江苏所进行的多轮小城镇调查,提出了《小城镇,大问题》等一系列重要观点,也使江苏小城镇在80、90年代的中国城镇化历程中备受关注。这一时期的小城镇是江苏城镇化非常重要的组成部分。

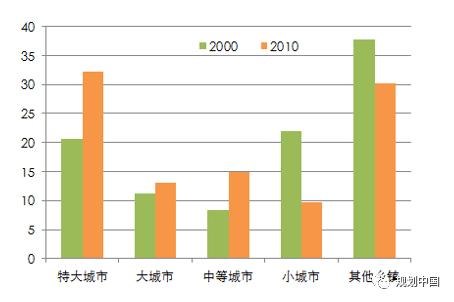

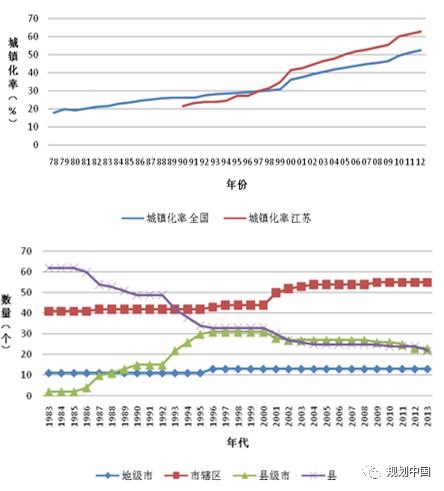

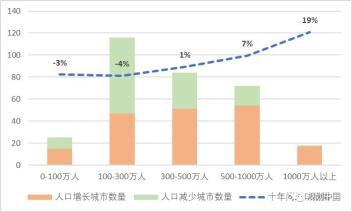

· 全球化,城市化,撤乡并镇 新世纪以来,随着全球化、城市化的推进,推动特大城市和大城市发展成为江苏城镇化战略的重心。大量外资进入长三角后,苏南沿江地区形成了非常典型的、以开发区为载体的新苏南模式。与这一大城市化进程相伴随的是大规模撤县设区和撤乡并镇,小城镇数量和人口大幅减少,江苏的城镇格局开始发生明显变化。小城镇的发展开始面临诸多困境与挑战。 从下图中可以看到,2000年到2010年的十年时间,江苏的大城市、特大城市人口占比快速增长,但小城市和其他乡镇的人口占比大幅下降。同时,在撤县设区、撤乡并镇中小城镇的数量基本上削减了一半。这一剧烈的城镇化进程与80年代“自下而上”的城镇化进程共同塑造了今天江苏的城镇化格局以及小城镇状况。

江苏省不同等级城镇的人口比重变动(2000,2010)

1983年以来江苏省各级行政单位变化情况 · 乡村振兴,特色田园,新经济 党的十八大以来,随着乡村振兴战略的推进,江苏在村庄环境整治和特色田园乡村建设等方面开展了大量工作,显著地改善了乡村地区的人居环境,激发了乡村活力。与此同时,电子商务推动的新自下而上城镇化进程浮现。 纵观新世纪以来的城镇化进程,江苏对城市和乡村的关注远大于对小城镇的关注,城镇化发展不平衡不充分的一个重要体现可能就在于小城镇发展的相对滞后。

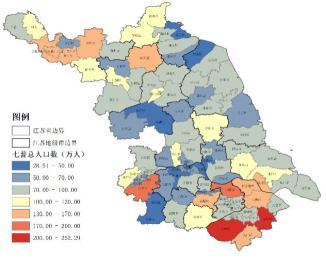

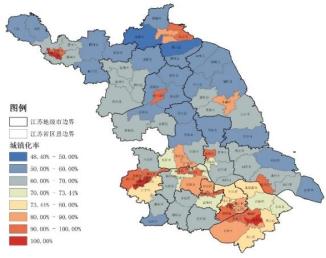

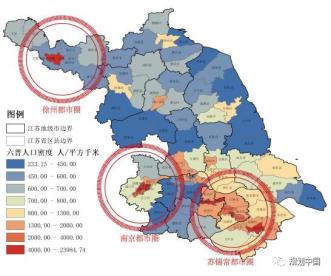

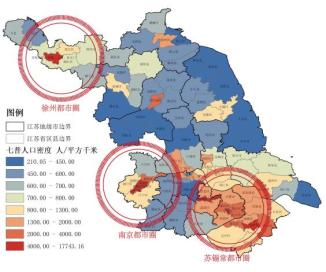

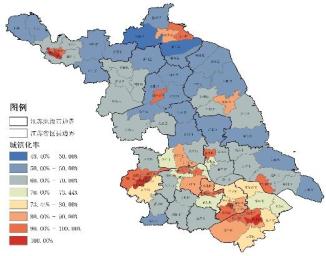

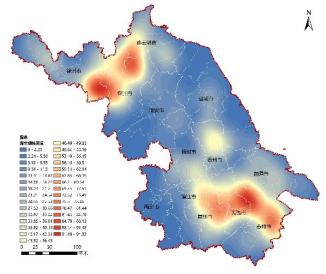

二、江苏城镇化的总体特征是什么? · 省域人口与城镇化特征 第一,江苏省人口总量大、城镇化率高。超过90%的区县常住人口规模超50万人,达到了中等城市的规模;31个区县人口超100万,达到Ⅱ型大城市规模;超百万人口规模的区县(市)主要分布在省域南部和北部区域。 据七普数据,江苏大部分地区城镇化率已超过50%,低于50%的区域非常少,这在全国是非常高的水平。右图中冷色调的区域是城镇化率低于全省平均水平的区县市。

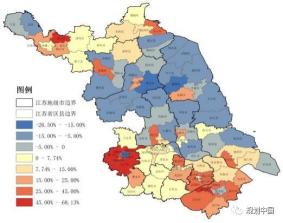

第二,南北增长差异显著,中部人口加速流失。以区县为单位,人口发展格局呈现“南北增长,中部凹陷”的空间特征。对比六普和七普的人口增幅可以看到,苏南和东陇海沿线地区人口呈现增长态势,苏北、苏中的大部分区县市人口都是流失状态,人口增长主要集中在三大都市圈,这就是当前江苏城镇化的基本格局。

江苏省六七普人口增幅变化图

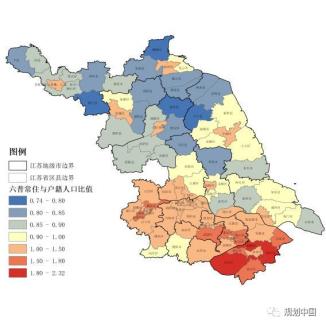

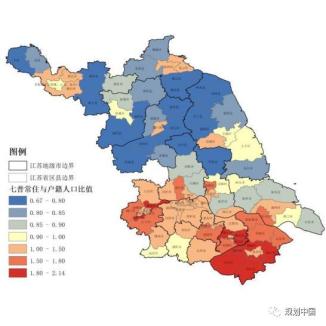

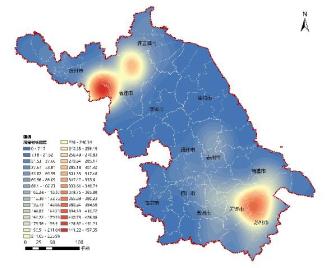

进一步分析六普到七普的常住人口与户籍人口比值,可以清晰地看到省域长江以北区域人口流失情况进一步加剧。对比下图中六普与七普常住与户籍人口比值可以看到,常住人口与户籍人口的差值在进一步扩大,尤其苏中和苏北的大部分地区,常住人口不及户籍人口80%的区县市进一步增多。

第三,中心城市集聚能力强,都市区化趋势显现。南京、苏锡常、徐州三大都市圈中心城市人口明显增长,三大都市圈外的中心城市集聚能力也进一步增强。在省域总人口增量并不大的情况下,随着人口向三大都市圈的集聚,意味着都市圈以外地区人口在快速流失。

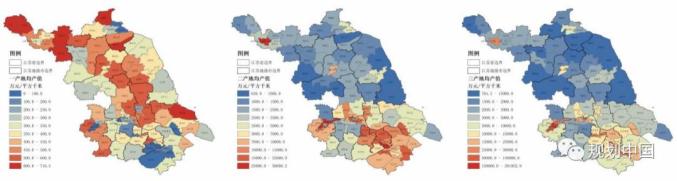

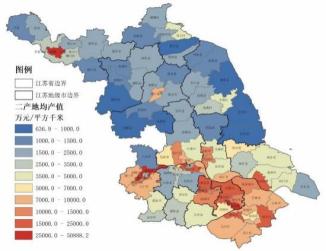

· 省域经济与城镇化关系 第一,人口增长与经济发展显著正相关。常住人口与二产发展的相关性更显著,二产发展对于劳动力的需求和吸引力较高,因此对人口增长的影响更强。

2019年江苏省各区县三次产业地均产值分布 第二,城镇化率与经济发展相关性不显著。虽然城镇化率与二、三产产值正相关,但相关性并不显著,尤其第二产业。这有两种情况,一种是县域二产不强但城镇化率较高,一种是县域二产人口没有进入城镇。

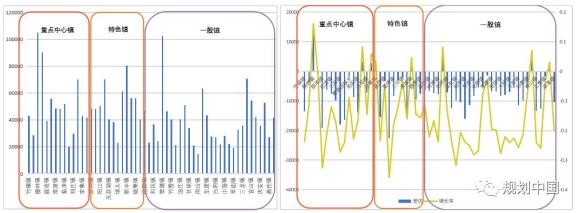

三、江苏小城镇究竟发生着什么? 在此次调研中,我们在省域范围内相对均衡地选择南京市、常州市、高邮市、盐城市大丰区、睢宁县等五个市县区的乡镇。调查乡镇街共计61个,其中重点镇17个,特色镇11个,一般镇29个,街道4个。

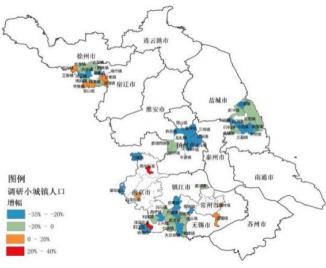

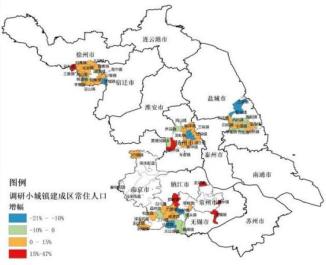

1► 小城镇人口发展特征与趋势 · 不同区域小城镇人口发展特征与趋势 一是,江苏小城镇人口规模总体不大。虽然95%的小城镇人口规模超2万,但平均人口规模仅有4.6万人。 二是,十年间小城镇的人口收缩更为明显。80%以上的小城镇人口收缩,其中约一半的小城镇人口减幅超20%。人口增长的小城镇主要集中在三大都市圈的人口持续增长的区县内。 三是,人口向镇区集聚不显著。接近70%的小城镇的建成区常住人口增长,但超过80%的小城镇镇区人口增幅低于10%。 总体上,人口收缩是在小城镇或者镇村地区的一个主体特征。在这个过程中,大部分的收缩人口并没有去到就近的小城镇,而是去到了更高层级的城市。

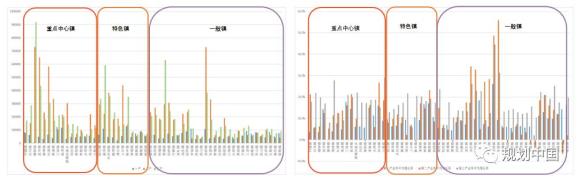

· 不同类型小城镇人口发展特征与趋势 在调查过程中我们区分了重点镇、特色镇、一般镇,通过对比发现,在人口规模方面,重点镇和特色镇高于一般镇,但差距并不显著。此外在十年间,也就是六普到七普之间,不同类型小城镇的人口发展并未呈现出明显的差别,重点镇、特色镇和一般镇的政策实施绩效不显著。也就是说,过去的政策与现在小城镇发展的内在规律和趋势并不吻合。

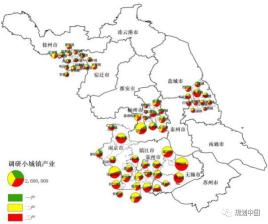

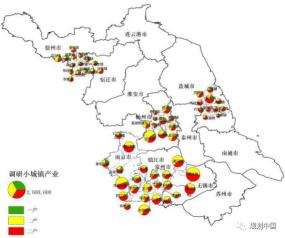

不同类型小城镇七普人口数 2► 小城镇经济发展特征与趋势 一,不同区域小城镇经济发展特征与趋势。苏南及沿江地区小城镇二、三产业基础雄厚、实力较强,东陇海沿线地区小城镇依托互联网新经济成为新发展亮点,通过淘宝镇和淘宝村的核密度分析可以看得非常清楚;省域广大中、北部地区小城镇经济总量较小,第一产业更具优势,农业现代化水平稳步提高;处于发育较为成熟的都市区影响范围的小城镇,日益成为都市功能的重要组成部分,第三产业占比较高。

江苏省2020年淘宝镇 核密度分布图

江苏省2020年淘宝村 核密度分布图 二,不同类型小城镇经济发展特征与趋势。重点镇第二产业突出,特色镇第三产业发展比较显著,一般镇总体发展较弱。重点镇、特色镇的发展绩效并不显著,一般镇的经济发展也不乏亮点。这提醒我们需要对过去的政策和小城镇发展的规律做进一步的评估。

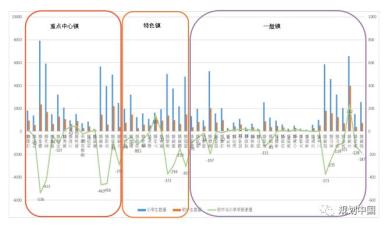

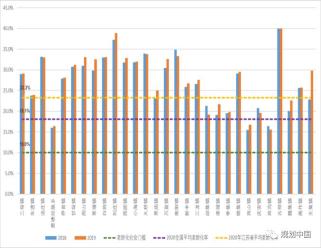

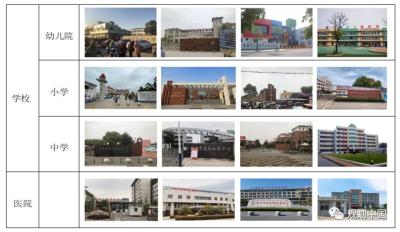

调研小城镇2019年三产产值(图左);调研小城镇三次产业产值年均增长率(图右) 3► 小城镇公共服务发展特征与趋势 对小城镇的公共服务进行大量调研发现,一是,在中、小学生生源方面,小城镇具有与区县人口外流相同的马太效应;二是,小城镇中、小学生职工比基本满足国家规定标准,但教育资源与区域发展不匹配;三是,重点镇、特色镇和一般镇小学和初中生数量并无明显差异,但重点镇初中生源流失严重。

4► 小城镇人居环境发展特征与趋势 一是,省域南部地区小城镇建设城市化、土地利用集约化、工业企业园区化。二是,省域中部和北部地区小城镇保持低密度人居环境,部分小城镇人居环境仍需提升。三是,重点镇往往具有政策的倾斜,投入补贴高,经济发展支持大,人居环境建设品质较高。

5► 小城镇发展特征与趋势总结 一是,小城镇人口收缩是主旋律,人口结构的变化是更大的挑战。这个收缩主要体现在总人口,乡村人口进入城市,或者说进入更高层级的城市,不再回乡。同时,小城镇的建成区人口增长缓慢且有限。也就是说,江苏小城镇在过去十到二十年发展过程中,镇区并不是一个非常有吸引力的人口承载的空间。

新世纪以来江苏的城镇化战略与三大都市圈建设成效显著,人口向都市圈、中心城市集聚的特征非常明显,三大都市圈以外地区的人口收缩的趋势已经形成。收缩本是一个客观趋势,随着城镇化的发展必然会产生人口集聚和收缩。问题不在收缩,而在于收缩后的城乡人口结构。随着大量青壮劳动力进入城镇,大部分处于收缩状态的小城镇,都面临着严重的老龄化问题。下图中显示,调研的57个小城镇中,大部分小城镇的老龄化程度已超过深度老龄化标准,半数以上高于江苏平均老龄化程度,有些小城镇的老龄化程度甚至达到40%,这成为一个严重的结构问题。

二是,产业多元化趋势初现。一方面,在临近都市区、都市圈的小城镇,普遍承接大中城市的产业转移。同时随着互联网新经济的兴起,以及农业现代化的程度不断提高,江苏“自下而上”的经济发展在村镇层面非常具有活力。例如,溧阳的无人机小镇,睢宁县的板材家具电商产业集群,以及苏南地区的特色乡村民宿等休闲度假产业等。

三是,特定政策绩效不显。重点镇、特色镇缺乏实质性的政策支持。“重点镇”会有一定数量的资金支持,但通常都没有根据重点镇发展的规模和特征给予发展管理权限上的匹配。此外,小城镇在乡村振兴中未发挥显著的衔接城乡和综合服务作用。孤岛式的乡村旅游项目开发,高度依赖于财政资金和政策支持,容易面临后劲不足、不可持续发展的困境。

四是,公共服务达量不达质。小城镇公共服务设施基本达到国家规定标准,但使用效率与服务水平与区域发展尚不匹配。此外,小城镇硬件达标,但软件与县、市差距较大,城乡基本公共服务均等化发展的目标远未实现。

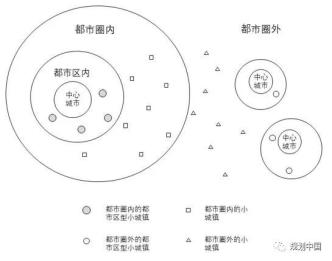

6► 小城镇发展与治理经验 第一,城镇化格局与小城镇发展。省域城镇化格局日益清晰,小城镇的进一步发展必须从城镇化格局出发,明确定位、制定发展战略。省域城镇化格局围绕三大都市圈基本可以划分为三个层次,三大都市圈内的都市区范围、三大都市圈的范围、三大都市圈外的地域。都市圈内基本为人口增长地域,都市圈外基本为人口收缩地域,都市圈内的都市区范围为功能高度一体化的区域。

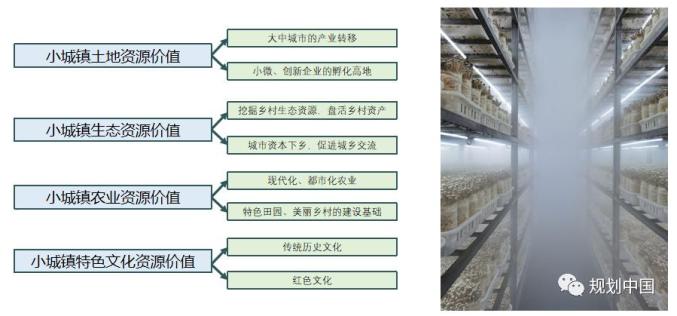

在江苏以都市圈为城镇化主要载体的发展格局下,小城镇的发展应更加重视小城镇所在的地理空间区位、与中心城市之间的关系,尤其是与大中城市、特大城市之间的关系,不同的区位决定了小城镇未来不同的产业选择和发展道路。 第二,乡村振兴与小城镇的综合价值。在乡村振兴过程中,我们应充分重视小城镇的综合价值。七普江苏省城镇化率为73.44%,仍有2251万人居住在乡村。按目前人口基数计算,江苏省城镇化率即使达到85%,仍有1000多万人居住在乡村,如何服务这1000万人口,实现共同富裕的目的,小城镇必须发挥重要作用。随着乡村振兴战略的实施以及区域可达性的大幅提升,小城镇的综合资源价值日益凸显。 主要体现在四个方面:一是,小城镇土地资源价值日益凸显,将成为大城市的产业转移地,小微、创新企业的孵化高地;二是,小城镇生态资源价值日益凸显,挖掘乡村生态资源,盘活乡村资产,引导城市资本下乡,促进城乡交流;三是,小城镇农业资源价值日益凸显,是现代化、都市化农业,特色田园,美丽乡村的建设基础;四是,小城镇特色文化资源价值日益凸显,例如传统历史文化、红色文化等。

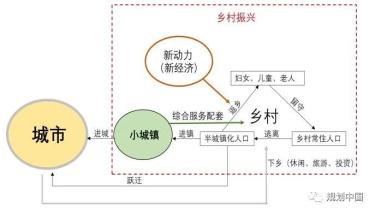

第三,行政区划和小城镇空间治理。一是,谨慎进行。小城镇的产业集聚与人口吸引能力通常有限,“撤乡并镇”工作必须审慎研究撤并方案,必须在遵循经济发展和空间建设规律的基础上进行被撤并镇的筛选和中心镇区的选址。考虑撤并的必要性,在充分尊重地方政府、企业、居民的意愿,顺应市场经济发展趋势的基础上进行“强带弱”组合的选择,不搞一刀切,不为撤并而撤并。综合分析研究中心镇区的选择,充分依托经济强镇进行规划布局,集中、集约地进行新镇区建设,有效实现推动城镇化、做大做强做优中心镇的目标。二是,弹性推进,除了“撤乡并镇”这样的刚性调整,可以考虑成立政策区等多种区域治理方式,推动要素资源的合理配置。三是,充分考虑公平和可获得性,小城镇作为城乡之间的衔接枢纽,不仅是乡村经济的重要载体和集聚地,更是乡村公共服务的中心,因此“撤乡并镇”不能仅仅考虑做强、做大经济总量的目标,必须考虑做全、做优基本公共服务的目标,否则行政区划调整带来的社会问题、民生问题将大大削弱调整的积极效应。 四、江苏小城镇下一步怎么办? 1► 实施小城镇复兴战略 一是,城镇化下半程的发展必然要从量到质。收缩不是溃败,我们需要改变既有观念。收缩后的空间应该同样是高品质的精致空间,甚至留下的是更高品质的生态和农业发展的空间,而留在这个空间的人群应当与那些进城的人群享受基本均等的公共服务,否则就会导致城乡间依然出现质量的差别,形成带有歧视性的分割。 二是,健康的生态系统都是多元多样的。小城镇复兴不是数量问题,而是结构问题。如何进一步提高小城镇的吸引力,让小城镇的文化活力和经济活力重现,这才是我们目前面临的最大挑战。 三是,移动互联网时代人的高频流动使得城镇化变得更加动态,模式不再单一。移动互联网的发展使江苏这样一个以平原为主的省份的劳动力高频流动非常普遍。我们所讨论的城镇化问题,其实早已是一个动态的问题。城镇化应该是一个整体观念上的、生活水平上的城镇化或是现代化的状态,而不是再去看有多少人在城市,多少人在乡村。城市和乡村没有好坏之分,只是两种不同的居住选择。 · 从乡村振兴角度重视小城镇价值 小城镇的重要价值是社会价值。小城镇是乡村公共服务的中心,是协调城乡关系,改善城乡二元结构,提供城镇化多元落脚空间的重要载体。乡村振兴、乡村建设需要和小城镇发展融为一体。小城镇可以成为乡村振兴的附着点,并在城乡融合关系中扮演更重要的角色。 在很多美丽乡村建设过程中脱离了小城镇这一公共服务的载体,这样的乡村振兴是不可持续的。如果缺乏小城镇的服务功能,以及其在城乡融合过程中扮演的重要转换功能,乡村其实面临着很大的挑战,例如很多淘宝村的消失就是因为无法再提供更好的公共服务,这是我们已经观察到的现象。

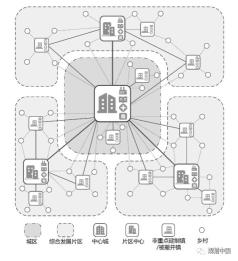

· 从城乡融合角度释放小城镇活力 小城镇是中小企业的孵化空间。特别是新经济快速发展下,传统苏南模式的小企业会迎来新的发展高潮。 此外,小城镇是特色产业的承载空间。小城镇处在“乡之头,城之尾”,既有乡村良好的生态和生产空间基底,也具有城市成熟的公服设施,因此小城镇发展不一定要以城市GDP发展的指挥棒来考察小城镇发展绩效。 · 从城市区域角度确定小城镇定位 作为城乡融合的节点和枢纽,“等级+网络”的特征决定了小城镇的发展很大程度上取决于其与核心城市的关系。基于都市区型、都市圈型和都市圈外三类小城镇的发展定位,重新审视小城镇的综合价值,将为新型城镇化和新一轮经济发展创造更多可能。 都市区型小城镇基本位于中心城市日常通勤范围,小城镇的功能与中心城区关系密切,一定程度上这类小城镇就是中心城市的特定功能节点。都市圈型小城镇与中心城市的距离相对较远,拥有相对独立、完整的城镇职能,发展依然围绕中心城市的需求。都市圈外小城镇发展条件相对较弱,应更多根据自身资源禀赋条件发展,最主要扮演广大乡村地域公共服务中心的职能。 2► 构建适应收缩的城乡格局 一是,推动片区发展格局,促进小城镇协调分工。进一步深化片区化空间治理政策,围绕片区主导特色,推动片区内小城镇分工协作。 二是,加快特色产业发展,进一步集聚城镇人口。小城镇在特色产业和现代农业发展方面具有天然优势,将镇区作为落实乡村振兴战略的重要支点,适度推进农民集中居住。 三是,做强做优片区中心,均等化公共服务供给。小城镇是乡村公共服务的中心,完善小城镇公共服务功能是推动全面乡村振兴的重点。结合“中心城+片区中心”的“1+N”综合中心体系,构建城市型和城镇型两级公共服务体系。

县域“中心城+片区中心”的“1+N”综合中心体系示意图 3► 鼓励差异化小城镇发展政策 一是,鼓励片区联动发展,以小城市标准发展片区中心镇。结合“中心城+片区中心”的综合中心体系,选择发展较好的小城镇,给予一定的资金和政策上的倾斜,使其成为具有较强就业供给和公共服务能力的片区中心。鼓励片区中心镇积极联动片区内其他小城镇,形成良好分工协作格局。 二是,鼓励特色精致发展,依托独特资源发展非片区中心镇。鼓励具有特色资源的小城镇围绕特色精致发展,以多种考核形式考察小城镇发展绩效。对于特色产业良好的非片区中心镇,包括部分被撤并乡镇,应依据具体情况给予一定的相关配套和政策倾斜,鼓励其保持特色、精致发展。 三是,鼓励精明收缩发展,以城市化社区标准建设被撤并镇。大部分被撤并乡镇,鼓励其精明收缩。根据人口而非行政级别配置基本公共服务设施,镇区以城市化社区标准进行公共服务、基础设施和生态环境建设。依据人口收缩趋势减小服务规模、调整服务内容,但绝不降低服务供给品质。 报告整理:马诗瑶 来源:规划中国 注明:本公众号转载文章仅用于分享,不用于任何商业用途。如涉及版权问题,敬请后台联络授权或议定合作,我们会按照版权法规定第一时间为您妥善处理。 ———————————— 原标题:《直面收缩的挑战——新时期江苏小城镇发展趋势与规划应对》 (责任编辑:) |