|

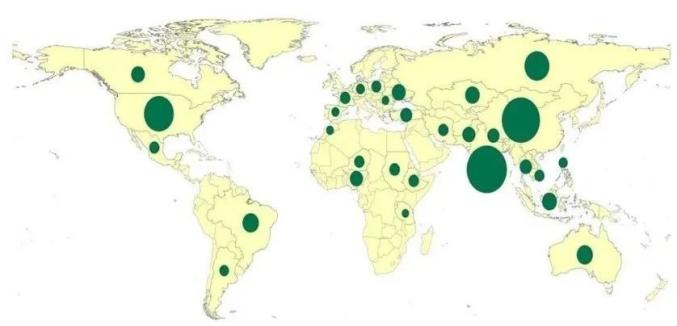

我国应继续坚持以城市群、都市圈为主体形态,以优势地区、中心城市为重点的总体方向,并使数量、规模相对适宜,空间相对均衡。 城市群治理不能只把关注的重点局限在经济合作、生态治理等看得见的领域。医疗资源配置应更加网络化、多中心化。 重视“15分钟生活圈”,上下结合、动态多元地提升全社会在突发公共卫生事件中的应对能力。 ——新型城镇化是治理能力现代化、应对大型突发公共事件的必由之路。以人的健康美好生活来发展,是新型城镇化的核心要义。 中国城镇化的背景 若干年前美国有经济学家曾经预言,影响21世纪的有两件大事:一个是美国的高科技,另外一个是中国的城镇化。 在当年听到这句话的时候,我们只是知道中国即将迎来城镇化快速发展的时期,但是它对于世界到底有什么影响呢?那时,还没有今天这样体会深刻。 近现代的世界史可以看成是一个全球城市化的历史进程,从西欧开始,走向其他的地区。有一点毋庸置疑,近30年以来世界城市化的主场转移到了中国,2009年全世界城镇化水平超过50%,也就是说,这个世界从这一年进入城市时代。

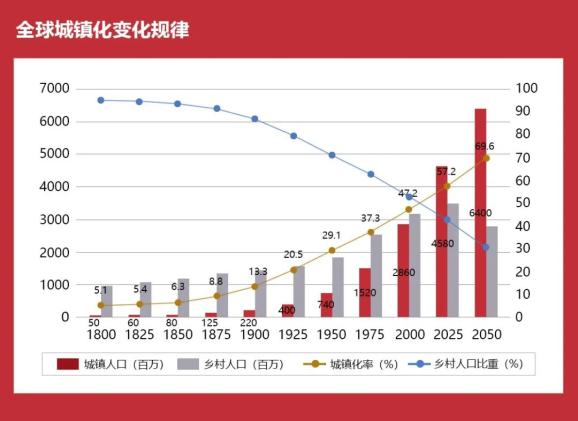

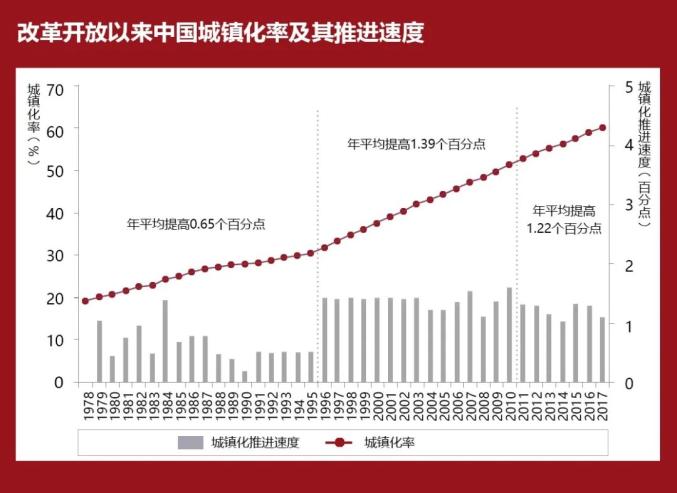

1900年全球城镇人口达2.2亿,城镇化率约13.3%; 2009年全球城镇人口达34.2亿,城镇化率首次超过50%(50.1%) ;(数据来源:联合国《城市化报告》(2010)) 2018年,全球城镇化率约为55%(数据来源:联合国经济和社会事务部(UN DESA)《2018年世界城市化趋势》) 城市化的进程随着技术的进步、信息的传播而加速,从早期的英国大约用100年的时间完成,到了德国是80年,墨西哥45年,韩国35年……越往后就加速。所以世界历程上规模最大、速度最快的城镇化进程发生在过去的30年,平均一年有1000多万人由农村进入城市,再带来经济发展、脱贫的同时,也给城市基础设施环境造成一定的压力。 这个加速在中国的城镇化当中体现得更为明显,到2018年中国的城镇化水平将近60%,城市人口规模达到8.3亿,这是一个很大的数字。这样一个高度压缩的城镇化进程,它同时面对许多问题,在有限的时间压缩。

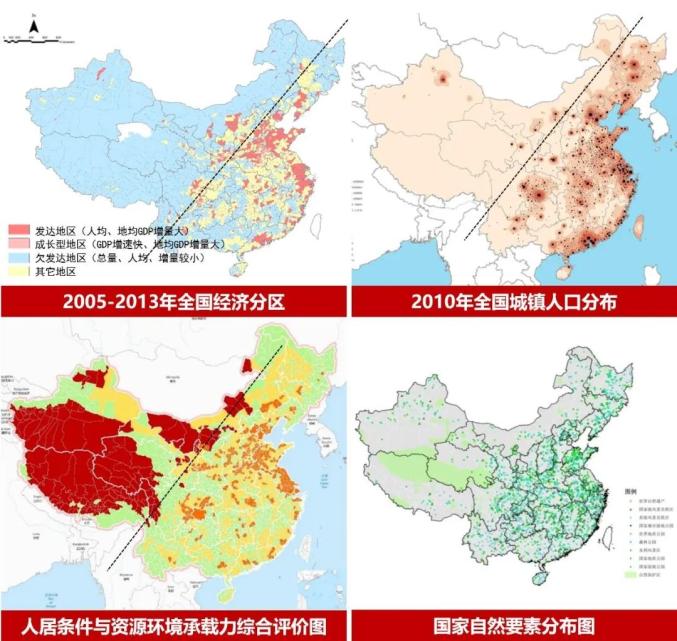

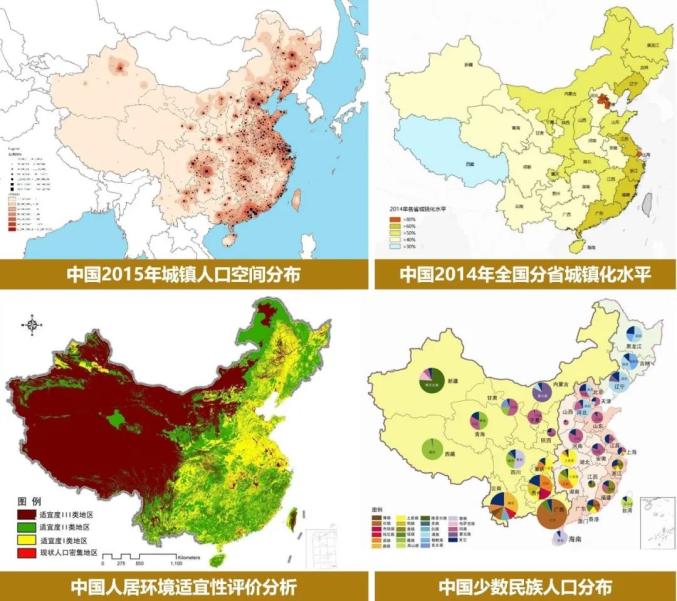

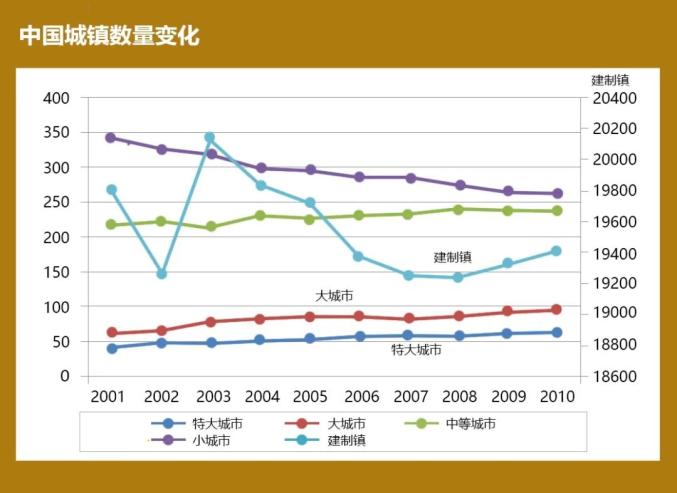

世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程; 从1990年-2018年,中国城镇化率的提升速度近30年间近乎一年一个百分点; 2011年,城镇化率首次超过50%,城镇人口规模约6.7亿,中国社会结构开始发生历史性变革; 2018年,城镇化率59.58%,城镇人口规模约8.3亿。 到了今天我们为什么要提新型城镇化? 中国前30多年的城镇化模式它是不可持续的,所以我们要进入“下半场”。进入下半场,既有历史发展的阶段性特征,也有我们面对的一些资源环境的压力和挑战。 一个国家的基本国情形塑了一个国家的城镇化模式和进程。要对中国的城镇化有深刻准确的理解,就必须要了解中国国情的特殊性,有几个特点: 1. 中国城镇化有超大的规模体量

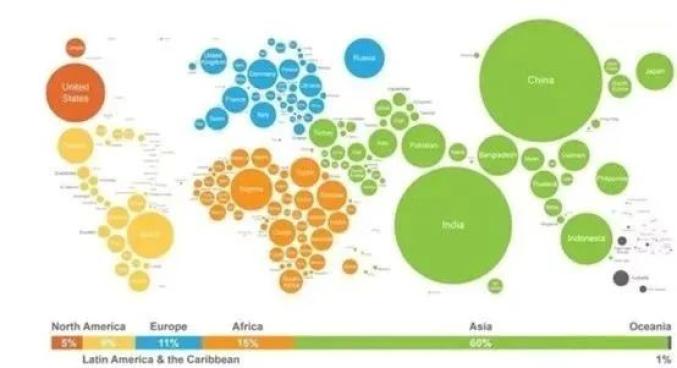

图源: 人口规模世界第一 -2018年 全国总人口 13.95亿,约占全球1/5 -城镇人口 8.31亿 世界第二大经济体 -2018年全年GDP 90.03万亿元人民币 -同比增速 6.6% 国土面积世界第三 -国土约963万平方公里,领海约470万平方公里 -相当于整个欧洲的国土面积 中国人口规模世界第一,经济体量世界第二,国土面积世界第三,这三个要素放在一起来思考,一般的经验不容易理解。中国总人口甚至超过欧洲,在欧盟是十多个国家,中国是一个国家,但是又有不同。 2. 高度紧张的人地关系

图源:联合国粮农组织 人均少,资源相对短缺 -人均耕地面积仅为0.1公顷,不到世界人均水平的1/2,欧洲的1/4,世界排名第126位 可开发后备资源少 -全国耕地后备资源多以零散分布的耕地为主,集中连片的后备资源仅占总量的35.3% 尽管中国的国土面积很大,可是适合人居高质量的空间占比不高,平原地区占比不到20%,有大量的高海拔地区、荒漠等等,怎么样有限利用好中国有限的资源,就要推动经济的可持续发展,还要为我们的老百姓提供宜居的空间,这是一个挑战。 在中国推进城镇化进程当中,人地关系是高度紧张的,在中国思考问题必须掌握一个原理,即大数定理,任何一件事情哪怕是再小的,如果你考虑到14亿人口,它就是一个很大的事。反之再大的数如果除以这么大的人口基数,人均就很小,这是我们思考中国问题的时候需要注意的。 3. 显著的区域产能差异

4. 中国特有的城乡二元结构 中国的城乡二元结构,加上中国的土地、税收、制度一定程度上也影响到中国城市化的进程和规律。比如中国的城市对土地财政依赖很严重,甚至很难摆脱,这也是需要我们下一轮要改革的地方。如果不能够有效转型,城市的可持续发展成为一个很严重的问题。

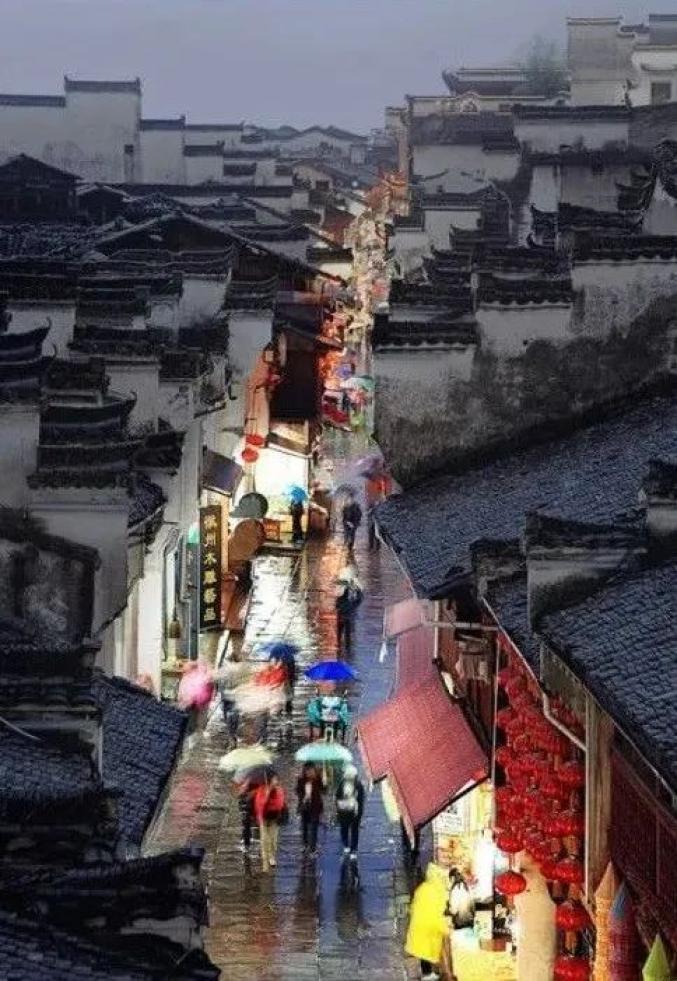

城乡二元户籍制度 -农业户口与非农业户口之分,城乡的收入差距大 -2.88亿农民工在城市的公共服务保障缺失 分税制与土地财政 -中央财政与地方财政之分 -土地财政使得中国城市成为增长的机器,但却是低成本、高速度、粗放式的增长 5. 悠久的农业文明与乡土情结 梁启超曾说:“欧洲国家,积市而成;中国国家,积乡而成。”中国有着几千年的农业文明,中国人往往有很深厚的乡土情结,中国的乡村承载着农耕文明积淀的空间载体,所以我们要思考的是中国的城镇化它不能单纯强调工业文明,不能用工业文明取代农业文明,而应该相互尊重,而应该实现农耕文明的传承以及和现代工业文明的互动,这是将来要面对的。

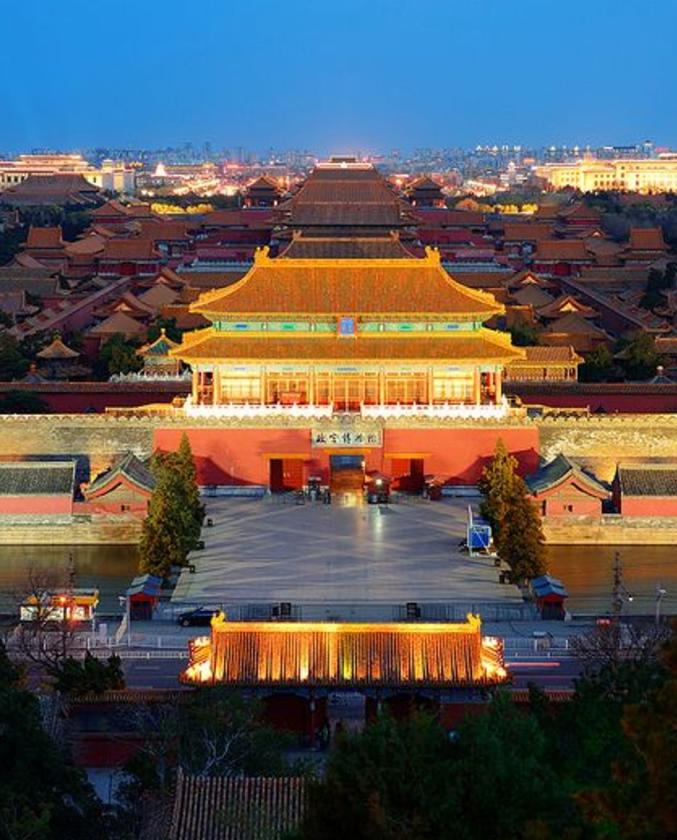

图源:k.sina.com.cn 中国城镇化的特点 中国城镇化概括下来有四个特点: 1. 大国城镇化

2. 半城市化 从统计上看,中国有60%人口生活在城市,但是其中有一部分人口处于半城市化,也就是在城市工作甚至在城市生活,但是他没有完成享受到一个城市市民应有的公共服务和权利,可以说是一种两栖的群体,这样既带来社会的不公平,同时也把一个人的潜力抑制住了,所以也是需要解决的。

-中国农民工数量达2.88亿,其中外出农民工有1.7亿,且呈稳步增长趋势 -“半城镇化”状态:“进不去的城市,回不来的乡村”,比还在农村的人口更具备在城镇定居的条件

引发的诸多社会问题 -农民工在社会保障、子女教育等领域难以享受市民待遇 -潜在的消费需求难以释放,城乡双重占地问题难以解决 -春运期间的巨大人口流动量、农村留守儿童、妇女、老人问题、等社会不稳定的隐患 3. 政府主导型的城镇化

政府掌握各种资源的支配权,对城镇化的方向、重点和速度具有重要调控作用。这样的优点是具有较高的发展效率,但各级城镇发展受行政权力支配的严重制约(小城镇发展乏力为典型现象),市场的资源配置作用没有得到充分体现。 4. “三农”问题高度敏感条件下的城镇化 “三农”就是农业、农村和农民,城镇化过程中,一方面是城市的繁荣,另一方面是乡村的凋落,这是二元的结构带来的。

三农问题乃中国的根本问题 -“三农”问题对于国家繁荣与长治久安具有决定性意义。当前农民人口约5.6亿;即使城镇化率达70%,仍将有4亿多 -乡村空间的重构:随着城镇不断拓展建设边界,城市周边的农田不断被蚕食,征地矛盾不断。

数据来源:世界银行 中国的粮食安全具有世界意义 -中国6亿5千多万吨的粮食在全球粮食总产量中约占23.5%(2018年中国总人口约占全球18.4%) -2011年全国进口粮食超过1.08亿吨,仍是世界上最大粮食进口国。国内粮食增产面临的水土资源、生态环境压力越来越大,粮食安全问题不容乐观 在将来我们不能忘却农村,更不能够放弃农村,因为农业是我们生存之本,我们不能给世界增加太多的粮食压力,一旦中国全部进口粮食,全世界的粮价就会涨,所以尽可能我们自己解决吃饭问题,当然还有农民的改善,农村的复兴,这都是我们需要考虑的。

第一,中国城镇化虽然快,但是质量不高。 第二,中国的城镇化虽然快,但是它东西之间不平衡,另外发展也是不充分的。比如说农民工进城融入城市的进程太慢了,远远滞后于土地转换,我们管它叫化地不化人,在城镇化当中化地不化人。 第三,很多城市资源环境承载能力不足,面对的可持续发展的问题。 第四,城乡之间不是对流的,它是单向的,乡村的人往城市走,这样乡村就可能枯竭了。

中国方案 中国新型城镇化的战略选择 既然我们已经知道,过去的城镇化模式难以持续,生态环境的压力、社会矛盾的累积以及资源消耗过多,应该怎么办呢? 我们唯一能走的是以人为本、生态优先、绿色发展的新型城镇化道路,因此十九大文件当中,把生态文明建设作为我们国家的基本方略。 概括地说,新型城镇化不是以地为本的城镇化,也不是以经济为本,而是以人为本的城镇化,一定要落到“人”。同时它应该是质量型、内涵型的城镇化,而不是数量型、速度型的城镇化。

我们一切发展都是围绕人,既包括让人尽快进入城市成为市民,成为享有各种权利的市民,同时要考虑公共服务的均等化,要推动人的全面发展,这是我们发展人的目的。 关于地,说的是土地问题、空间问题,这次的新型城镇化不仅仅着眼于城市,而是把城和乡作为总体统筹考虑,大概有六个方面的要点: 1. 全国范围要对区域的城镇格局进行优化 以城市群为主体,全国有三个大的集聚区,这将会成为中国城镇化的主阵地。还有十多个小的城市群,随后根据发展的阶段性特点又推出了都市圈,都市圈相当于发育的中级阶段,城市群是更高级的阶段。 未来的展望是到2030年城镇人口大约10亿,比现在增长3.4亿人口,也就是说,未来将有3.4亿人口进入到城市,其中进入城镇群地区占70%,这是体现城市群作为主体的策略。当然最重要的是城市群一个是京津翼,现在由中央推动在开展协同发展,第二个是长三角城市群,也是中央非常关注,在推动它的一体化发展,还有一个是珠三角,粤港澳大湾区,推动合作共赢和发展。

2. 开创生态环境建设 大家应该多关注中国的生态文明建设,它不只是一个理念,也不只是一个技术,它是一项制度安排。我们现在特别强调,在城市规划设计的时候,一定要把生态优先、绿色发展的理念落到实处。 3. 是开拓城市文化的新境界 中国提出在走向民族复兴的过程当中一定要坚持文化自信。中国五千年文明的历程,我们有许许多多的宝贵积累,怎么样唤醒他们,与我们当今的生活发生关联,这是我们需要面对的。

4. 构建空间治理的新秩序 这是在国土层面,过去中国不断在开发,使得整个国土空间失衡,通过多规合一,通过规划机构的改革,我们要重构空间治理的秩序,推动更高的治理水平。

5. 要建设美丽宜居新家园 城市是市民的生活家园,它不只是一个经济主战场,而是一个生活家园,怎么样把城市建设为一个让大家热爱的家园变得很重要,这是中国也要考虑的。我们希望中国将来的城市应该追求伟大,但伟大不一定是规模大,伟大一定需要城市文化和资源,它才能够伟大。 6. 振兴美丽富裕的新乡村 乡村是我们的本,中国的乡村和城市有着千丝万缕的关系,所以在我们推动城市化的时候不要忘记乡村,反过来要跟城市发生积极的互动,要让我们的乡村重新振兴。2018年、2019年出台的推动城市化的任务当中,基本上延续这样一个思路,唯一有一个小小的改变,过去强调城市群的建设,现在根据发展阶段进一步聚焦了都市圈的工作推进。

小结 ——回归人,这是新型城镇化最为基本的要义。 城市的主导价值要从过去重视生产转变为更加重视人们的生活,而城市里的人才是一个城市最宝贵的资产,也是推动城市持续发展的根本动力,城镇化发展的中期目标是为了实现人对美好生活的追求,我希望和规划界的各位同仁一起,为了我们人的更美好的生活而努力! 原标题:《杨保军:中国新型城镇化战略》 (责任编辑:) |